リフィル処方箋について

1.リフィル処方箋

リフィル処方箋とは、繰り返し使用できる処方箋という意味であり、症状が安定しており、長期間同じ薬を貰っている「薬を処方してもらうためだけの通院」を減らし、通院にかかる負担を減らすことを目的とされています。

我が国外来医療の実態として、世界有数の受診回数の一方で、処方内容に変更がない、いわゆる「お薬受診」ないしそれに近い実態の受診の存在が指摘されてきたことに対応して、リフィル処方箋の導入により、患者の通院負担が軽減し、利便性が向上する点、残薬の解消などに資する点、また医療費削減効果も期待されている。

2.我が国におけるリフィル処方箋制度の導入まで

〇諸外国で実施例のあるリフィル処方箋の利用について、最初に経済財政諮問会議が提言したのは、「経済財政運営と改革の基本方針2014」(2014年6月24日)であり、「一定期間内の処方箋を繰返し利用する制度(リフィル制度)等について医師法との関係に留意しつつ、検討する。」とされた。

それを受けて、2015年に中医協で、リフィル処方箋及び類似する分割調剤について議論されたが、意見はまとまらなかった。そのため、2016年の診療報酬改定では、取り入れられなかった。

〇再度、「経済財政運営と改革の基本方針 2017」(2017 年6月9日)で、「薬剤の適正使用については、病状が安定している患者等に対し、残薬の解消などに資する、医師の指示に基づくリフィル処方の推進を検討する。」とされた。

それを受けて、2017年の中医協での議論の結果、2018年診療報酬改定で、処方箋様式を改定して、分割処方用の処方箋が様式第二の二として、新設され、医師主導の分割調剤が制度化されたが、リフィル処方箋は採用されなかった。

〇「経済財政運営と改革の基本方針2021」(2021年6月18日)では、リフィル処方箋という用語は使用していないが

「症状が安定している患者について、医師及び薬剤師の適切な連携により、医療機関に行かずとも、一定期間内に処方箋を反復利用できる方策を検討し、患者の通院負担を軽減する。」がもりこまれた。

これを受ける形で、2022年度の診療報酬改定で、療担規則において投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬を除き、リフィル処方箋の制度が導入されることとなった。

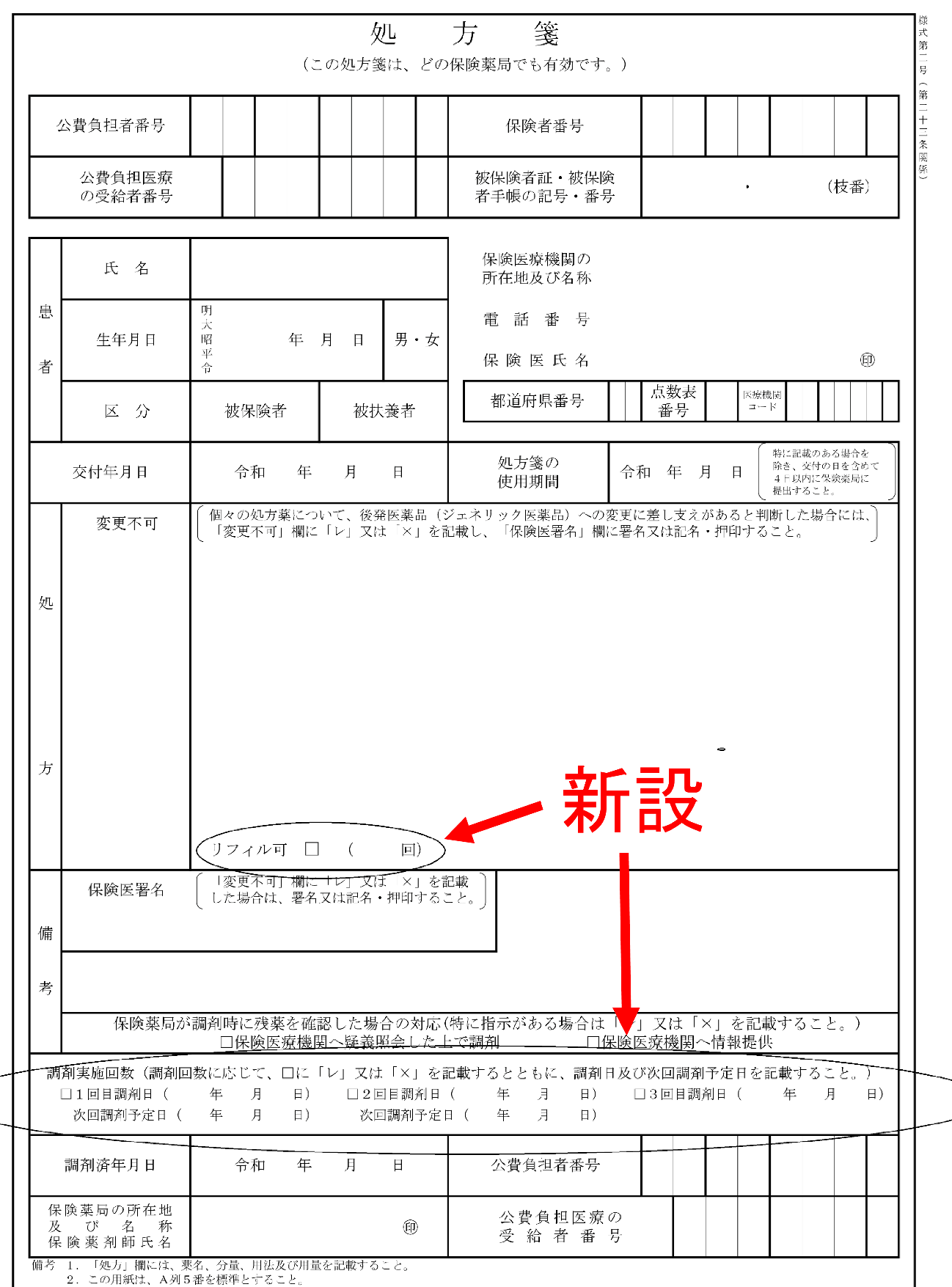

それに合わせて、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」別添3「調剤報酬点数表に関する事項」のなかで、リフィル処方箋の取扱いルールが規定された。また、療担規則の様式第二(処方箋様式)が改正されて、処方欄の一番下の部分にリフィル選択チェエクボックスと回数指定欄が新設されるとともに、備考欄の下に調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)の欄が新設された。

<引用>保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令

(令和4年厚生労働省令第31号)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907821.pdf

から、様式二を筆者が一部編集。

3.リフィル処方箋の利用が進んでいないことが指摘される。

〇しかしながら、リフィル処方箋の利用が低調であることが各種の調査で報告された。

中医協総会(第563回)(2023年11月10日)では、「2022年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(23年度)」により、リフィル処方箋の状況が報告された。NDBデータによると、23年3月の処方箋料(リフィル)の算定回数の割合は全体の0.05%で、22年5月(0.04%)、22年11月(0.05%)から横ばい。23年3月の病院・診療所別の処方箋料(リフィル)の算定回数では、病院が0.11%、診療所が0.03%であった。また、患者調査(郵送)では、高齢者のリフィルの認知度が低いことが報告された。

〇財政制度等審議会財政制度等分科会「令和6年度予算の編成等に関する建議」(2023年11月20日)で次のように述べられている。

令和4年度(2022 年度)診療報酬改定における大臣合意では、リフィル処方箋の導入・活用促進による医療費効率化効果を改定率換算で▲0.1%(医療費 470 億円程度)と見込んでいた。しかし、業界団体の調査)に基づいて単純計算すると医療費効率化効果は年間▲70 億円程度(改定率換算で▲0.014%程度)にとどまっている。

まずは、リフィル処方箋の普及促進に向けて周知・広報を図るべきである。

4.2024年度診療報酬改定でのリフィル処方箋の利用促進策

これに対応して、中医協で検討された結果、2024年度診療報酬改定でリフィル処方箋の利用促進に資するような次の対応がとられ、2024年6月1日から適用される。

〇医科点数表関係

・診療報酬点数表(医科)

「F400 処方箋料」関連で、28日以上の処方に対して、特定疾患処方管理加算が加算される場合に、リフィル処方箋による処方の合計期間が28日以上の場合も含まれることが新たに明確化された。

・「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」において、

『患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付する

ことについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。』

が、以下の算定、加算の要件に、新たに入れられた。

A001 再診料 地域包括診療加算

B001-2-9 地域包括診療料

B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)

B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)

〇調剤報酬表関連

保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、リフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するとして、

調剤報酬表

第2節 薬学管理料

区分15の5 服薬情報等提供料

2 服薬情報等提供料2 に

ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合 20点が新設され、リフィル処方箋発行に関連した薬局から発行医療機関への情報の提供が図られることとなった。

今回、「リフィル処方箋の普及促進に向けて周知・広報を図る」ことを中心に対応がとられた。これらの施策が、本年6月1日よりスタートするが、リフィル処方箋活用がどの程度進むのか、今後検証され、2026年度の診療報酬改定の検討材料とされるものと思われる。

<参考>骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)リンクページ

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/honebuto-index.html

<参考>「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」

(保医発0304第1号令和4年3月4日)別添3「調剤報酬点数表に関する事項」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf

<参考>「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」

(保医発0305第4号令和6年3月5日)別添1「医科報酬点数表に関する事項」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252052.pdf

<参考>診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)

別表第一(医科診療報酬点数表)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251499.pdf

別表第三(調剤報酬点数表)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218733.pdf