令和7年度薬価改定について

1.議論の経緯

診療報酬改定の無い中間年にあたる令和7年度の薬価改定について、これまで実施の有無や改定範囲等について業界内外において様々な議論がなされておりましたが、2024年12月25日の中央社会保険医療協議会(以降、中医協) 総会1)にて令和7年度薬価改定の骨子(案)2)が承認され、これにより中間年改定の実施が決定しました。そこで、令和7年度薬価改定についてご紹介します。

2.令和7年度薬価改定の骨子(案)

■対象品目及び改定方式

改定の対象範囲については、国民負担の軽減の観点はもとより、創薬イノベーションの推進や医薬品の安定供給の確保の要請にきめ細かく対応する観点から次の通り、品目毎のカテゴリに応じて対象範囲が設定されました。

①新薬のうち、新薬創出等加算の対象品目

平均乖離率(5.2%)の1.0倍(乖離率5.2%)を超える品目を対象とする。

② 新薬のうち、新薬創出等加算の対象外品目

平均乖離率(5.2%)の0.75倍(乖離率3.9%)を超える品目を対象とする。

③ 長期収載品3)

平均乖離率(5.2%)の0.5倍(乖離率2.6%)を超える品目を対象とする。

④ 後発品

平均乖離率(5.2%)の1.0倍(乖離率5.2%)を超える品目を対象とする。

⑤ その他

平均乖離率(5.2%)の1.0倍(乖離率5.2%)を超える品目を対象とする。

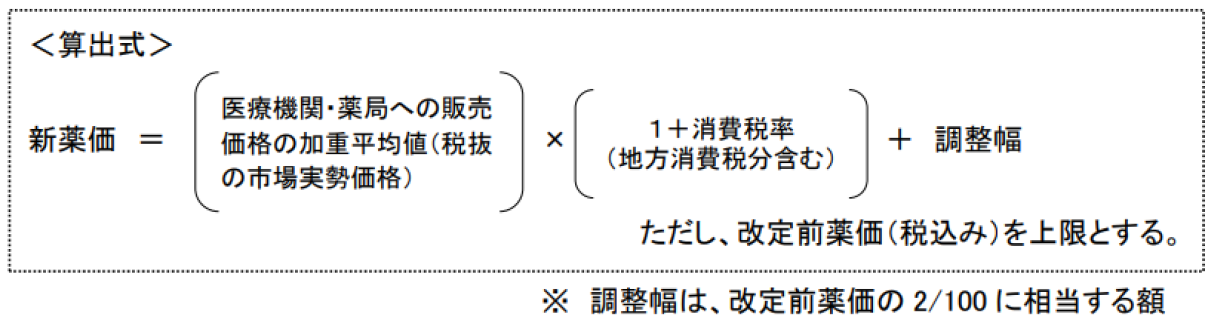

改定方式は、市場実勢価格加重平均値調整幅方式とし、具体的には以下の算出式で算定した値が改定後薬価となります。

■適用する算定ルール

令和7年度薬価改定において、「令和6年度薬価算定の基準について」4)のうち、適用されるものを紹介します。要件・条件等の詳細については令和7年度薬価改定の骨子(案)2)及び「令和7年度薬価算定の基準について」5)をご参照ください。

(1)基礎的医薬品6)

(2)最低薬価

最低薬価を引き上げた上で適用する。

※消費者物価指数及び賃上げの動向等を加味し、現在の最低薬価から約3%の引き上げとすることが第234回薬価専門部会(R7年1月15日)にて厚生労働省より示されました。剤形別の最低薬価は「令和7年度薬価算定の基準について」5)の別表9をご参照ください。

※いわゆるみなし最低薬価品目については令和6年度の薬価(不採算品再算定適用の場合は算定後の薬価)から最低薬価と同等の比率の引き上げが適用となりますが、みなし最低薬価品のうち、組成及び剤形区分が同一である類似薬の市場実勢価格の薬価に対する乖離率が2%を超えないものに限り、最低薬価(別表9)または改定前の薬価の2倍いずれか低い額に改定となります。

(3)不採算品再算定

適用対象は医療上必要性が特に高い品目を対象とし、ここではその大枠の条件のみご紹介します。

・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目

・安定確保医薬品のカテゴリA及びBに位置付けられる品目

・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目

(注)2023年10月18日、同年11月7日感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請を指す

(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)

(5)後発品等の価格帯

(6)既収載品の外国平均価格調整

(7)既収載品の薬価改定時の加算

(8)長期収載品の薬価の改定、市場拡大再算定その他の既収載品の算定ルールについて、令和7年度改定においては適用しない。

■その他の取り扱い

その他、令和7年度改定における薬価算定基準の取り扱いについて紹介します。詳細については令和7年度薬価改定の骨子(案)2)及び「令和7年度薬価算定の基準について」5)を参照ください。

(1)規格間の価格逆転防止

組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、改定の対象とならない規定を含め、価格を調整する。

(2)今年度薬価調査において取引が確認されなかった品目

類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただし、本年10月以降に薬価収載された品目は改定対象としない。

(3)「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取り扱い

下記規定において、令和7年度薬価改定は、「薬価改定」には含めない。

・長期収載品の薬価の改定

・再算定

(4)薬価改定時の加算等の取り扱い

令和7年度薬価改定においては、令和5年11月から令和6年10月までの間に小児又は希少疾病に係る効能又は効果が追加された品目等に限り、薬価改定時の加算の適用対象であるもの又は新薬創出等加算の要件に該当するものとする。

3.まとめ

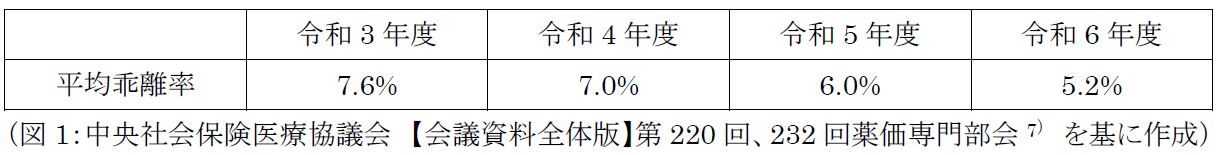

令和7年度薬価改定においてジェネリック医薬品にとって特に注目すべき点は2つと考えています。一つ目は、これまでの平均乖離率に一律の0.625倍ではなく、品目毎の性格に応じて対象範囲が設定された点。二つ目は、消費税増税時を除き約20年ぶりに最低薬価の見直しが実施された点。これらは冒頭に記載したとおり、医薬品の安定供給の確保を踏まえた措置であり、近年の物価上昇や賃金上昇などを加味した対応となります。中でも一つ目の品目毎に対象範囲が定められた点は、「乖離の大きい品目について薬価改定を行う」という中間年改定実施の当初目的に対し、薬価調査における平均乖離率が縮小傾向(図1参照)となっている状況を踏まえ、中間年改定実施の妥当性を疑問視する声が上がったことに対する配慮であると言えるでしょう。

【参照】

1)中央社会保険医療協議会 総会(第601回)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47807.html

2)中央社会保険医療協議会 総会 総ー1 令和7年度薬価改定の骨子(案)について

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001363462.pdf

3)長期収載品について JGAニュース2024年1月号

https://www.jga.gr.jp/information/jga-news/2024/189/07.html

4)令和6年度 薬価算定の基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218705.pdf

5)令和7年度 薬価算定の基準について

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001416107.pdf

6)令和6年度 基礎的医薬品対象品目リスト

https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/dl/tp2024_kiso_list.pdf

7)中央社会保険医療協議会 【会議資料全体版】第220回及び232回薬価専門部会

第220回:https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001178120.pdf

第232回:https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001360023.pdf