【Factに迫る!】『イノベーション・プラットフォーム』について

※利用ポリシー:本資料の転載・改変は禁止いたします。ご利用の際は、ご所属団体・企業等の規定(社内審査等)に従ってください。

参考:https://www.jga.gr.jp/policy.html

前回、『働きがい』について紹介いたしました。

今回も、読者の反響から、マネジメントに関連して、『イノベーション・プラットフォーム』について、取り上げます。

今回、『イノベーション・プラットフォーム』において、マネジメントの土台としての「イノベーション」「戦略的イノベーション」について紹介いたします。

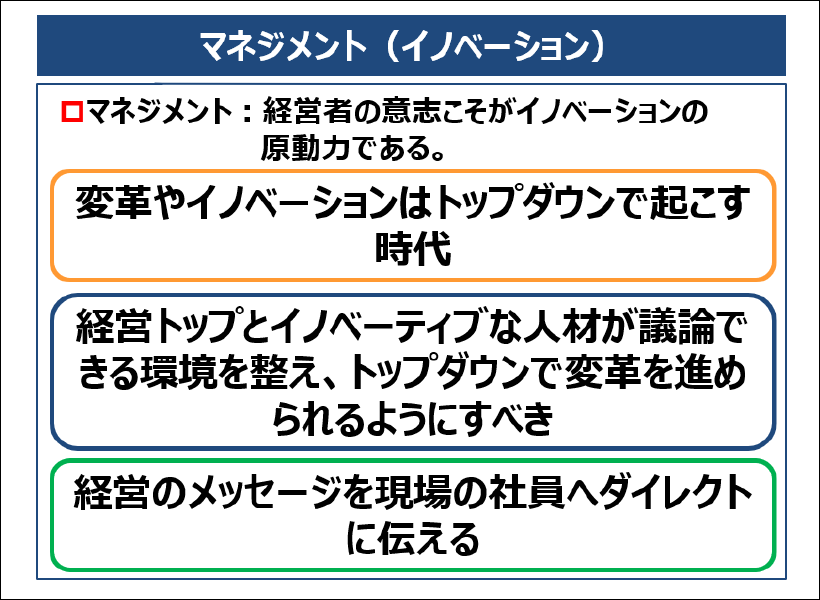

①『マネジメント (イノベーション)』

今回、ハーバードビジネスレビュー(HBR)の論考から、「イノベーション」について紹介いたします。(図1)

(図1)著者作図

引用:ハーバードビジネスレビュー2025年3月号

ハーバードビジネスレビュー2025年3月号特集―新たなビジネスを創造できる会社―において、携帯電話事業のKDDIでは、高橋誠社長のもと、新たな事業の探索に挑むKDDI流の「両利き経営」を行ってきた。

その中で、高橋社長は大企業である成熟した組織でイノベーションを起こすために、知の深化と知の探索を同時に行う「両利きの経営」に取り組む。

KDDIでは、既存事業を深堀りする知の深化こそが、イノベーションの要諦ではないかとした。

そして、大企業でイノベーションを起こすには、経営層からトップダウンで意思の方向性を示せる会社でなければ、イノベーションは起こしづらいとしています。

よりダイレクトに、経営トップとイノベーティブな人材が議論できる環境を整え、トップダウンで変革を進められるようにすべきである。

経営トップが、経営のメッセージを現場の社員へダイレクトに伝えること。

そして、経営層が果たすべき役割は、組織の縦割りを打破して、横串を刺すことだとしています。

KDDIの取組みは、経営者の意志こそが、イノベーションの原動力である ということを示しています。

イノベーションを呼び起こすため、新しい未知の領域に飛び込むには、リスクを承知でトップ自らが、チャレンジする姿勢を魅せること必要であることがわかります。

このように絶え間なく、イノベーションを起こせる土台(プラットフォーム)を創ることが、企業のサステナブルな成長、そして持続可能な社会の実現へと繋がることは言うまでもありません。

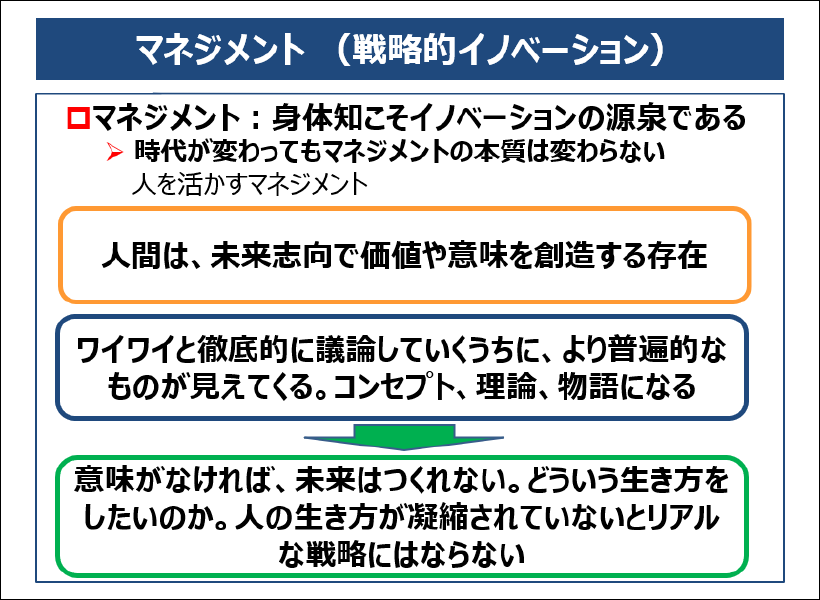

②『マネジメント (戦略的イノベーション)』

「イノベーション」に関連して、「戦略的イノベーション」について紹介します。(図2)

(図2)著者作図

引用:ハーバードビジネスレビュー2021年3月号 人を活かすマネジメント

前々回、『心理的安全性』で取り上げた野中郁次郎先生が2025年1月25日に逝去されました。

野中郁次郎先生が、ハーバードビジネスレビュー2021年3月号 人を活かすマネジメントでインタビューを行っていますので振り返りたく紹介いたします。

野中先生は、「身体知こそイノベーションの源泉である」と題し、時代は変わってもマネジメントの本質は変わらない として、

「人間は、未来志向で価値や意味を創造する存在です。一人ひとりの主観からすべては始まり、思いを持って動いていく。それぞれの意味づけ、価値づけを互いにぶつけ合い、ワイワイと徹底的に議論していくうちに、より普遍的なものが見えてくる。普遍的な意味をつくって初めてコンセプト、理論、物語になる。

意味がなければ、未来はつくれません。どういう生き方をしたいのか。戦略では、ワクワクする筋書きのほうが、ポーターの戦略論よりも面白いし、そこに生き方が凝縮されていないと、リアルな戦略にはならないのです。

身体を通していろいろなことを感じ、異なる主観を持ち、ぶつけ合い、共感し、価値を創造していく。自分自身や他社と真剣勝負で知的コンバットをする場をいかに持つかが問われているのです。」

と述べられています。

これらのことは、組織メンバーひとり一人が共通のパーパス、「我々はなぜ存在するのか」を問い続けることが、成功の鍵であること と野中先生が常々述べられていることと大いに関連するものがあります。

ビジネスパーソンに置き換えると、社会の課題解決に資するために「我々はなぜ存在するのか」を問い続けることも時には大切なことと考えます。

そして、未知の領域に、知的好奇心を持って、ワクワク飛び込んでいくことが、ビジネスパーソンご自身のイノベーション*に寄与するかもしれません。

身近でも、柔軟に考えを巡らし、新しい仕組みを創って新しい価値を生み出せれば、それはイノベーションになります。

また、マーケティングとも連関します。前々回の『心理的安全性』もイノベーションの土台の根幹です。

VUCA時代のエクセレントビジネスパーソンは、「イノベーション・プラットフォーム」に身を置くことで、いつまでも変化できる自分自身をマネジメントし、エキサイティングに、「ありたい姿」である未来の価値を創造し、自分らしい「ウェルビーイング」に近づける可能性が高まります。

*既寄稿『マーケティング・イノベーション』(2024.08.01)

『イノベーションと無形資産』(2024.02.01)

『ウェルビーイング・マーケティング』(2023.03.01)参照

③ 最後に

医薬品・医療機器企業はこれから、「イノベーション・プラットフォーム」を創り、自社を「トランスフォーメーション」し、持続可能(SDGs)な国民皆保険を含めた社会保険制度維持に貢献していくべきと考えます。

文責:ニプロ株式会社 山口博人(日本FP協会会員AFP)

参考情報